news

2025.05.19

お知らせ

大分県中部保健所 副所長 森本 卓哉 氏

本日は栄えある大分ロータリークラブ例会にお招き頂き、誠にありがとうございました。

私は大分市元町で生まれ育ち、小学校から大学まで大分で過ごしました。年齢は50代半ば過ぎで、祖父母は明治大正生まれ、父母は団塊の世代ですので、世代でいうと小説やドラマで有名になった「半沢直樹」と同じバブル世代です。

青年期にインターネットやメールが普及した「X世代」とも呼ばれていて、幼い頃からインターネットに親しんでいる「Y世代(ミレニアル世代)」や生まれたときからスマートフォンがある「Z世代」などのデジタル・ネイティブ世代からは、年の離れたおじさんやお父さんの年代となります。

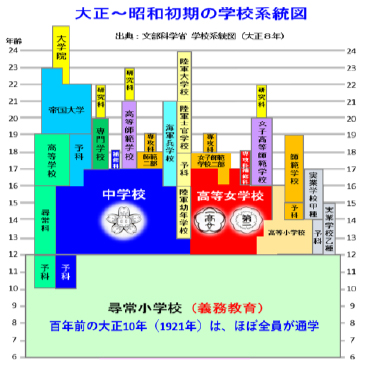

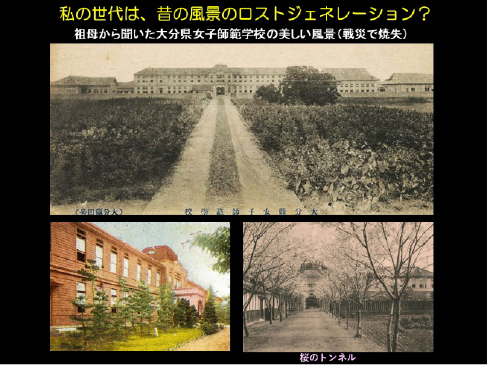

子供の頃から祖父母に昔の話を聞くのが好きで、NHK朝ドラ「あんぱん」で主人公の朝田のぶさんが高知県の女子師範学校に2年間通うシーンが出てきますが(図1)、私の祖母も長浜町にあった大分県女子師範学校に通っていて、「それはとても美しい校舎で、桜並木の道は「桜のトンネル」という名前がついてたけど、空襲で焼けてしもうてねぇ。。。」という話(図2)や、「春日浦には立派な松がたくさんあって、春日亭という料亭があり、潮干狩りもできちょったなあ」という話を聞いて、自分もその風景を見てみたいという思いが強くなりました。

今から40年前には大分市街に老舗の古本屋さんがいくつかあり、そこから明治・大正期~昭和の郷土絵葉書を少しずつ購入して今では1000枚以上のコレクションになりました。

前置きが長くなりましたが、病院で認知症外来をしているときに、初対面で「100から7を引いて下さい」とか、「桜・ネコ・電車」という3つの言葉を覚えて後で言ってみて下さい」などの検査をするだけでは、嫌がられたりコミュニケーションがうまくいかないことがあることを痛感していましたので、これまでに集めた郷土絵葉書の中でご出身の定番の風景を映している写真を大きくプリントして「この風景を覚えていますか?どんな感じでしたか?」と聞くと、途端に目を輝かせて、「ここは子供のころに住んでいたところの近くじゃ!」と言って、コミュニケーションが良好になることを経験しました。

これは認知症ケアの中で「回想法」と言って、精神科医で老人医学の創始者であるロバート・バトラー(Dr. Robert Butler)が提唱した、高齢者のお話を傾聴して、情緒の安定や意欲向上を引き出す方法です。特に少年時代(10~15歳)の思い出を語ってもらうことが効果が高いとされるので、例えば昭和14年~15年(1939年~1940年)に生まれて戦争が終わるまでに小学校に入学した方には「学校に奉安殿はありましたか?」と伺うと、「あったあった!若いのによく知っちょるなあ!!」とこれも目を輝かせて話して下さることがほとんどです。

上記の年代で認知症外来に通う患者さんに伺ってみたところ9割の方が覚えていて、当時の具体的なエピソード(「小学校に入ったらまず奉安殿にお辞儀をして校舎に入り、下校するときもお辞儀をして家に帰りなさい」と教えられた)などと懐かしそうに教えて下さいました。

これまでの回想法に関する研究報告では、「情緒が安定する」、「コミュニケーションが良好になる」という項目について、しっかりした結果(エビデンス)が出ています。

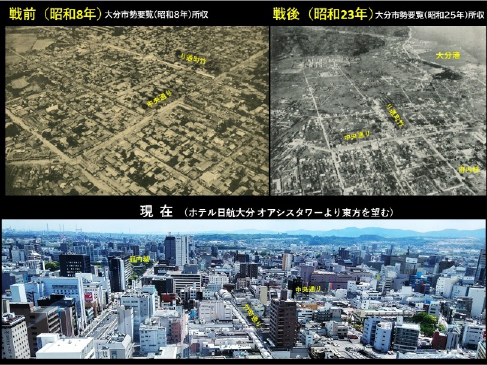

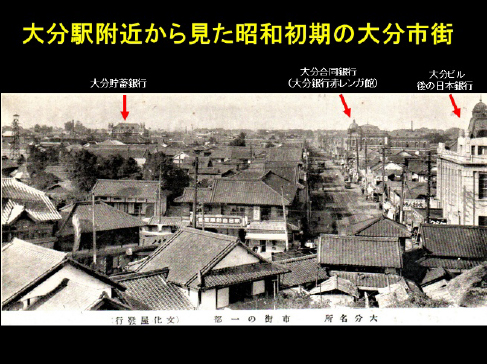

本日は、皆さまの大分市の明治時代から昭和前期までの郷土絵葉書と、現在の風景を見て頂き、楽しんでいただければ幸いです。皆様ご存じのように、大分市は以前は空港もあり(今津留~大洲にあった旧大分空港)、陸・海・空のインフラ設備が揃った県都として栄えていました、、、もちろん今も栄えていますが、昭和20年(1945年)の空襲で市街の大部分が焦土になる前の姿は、郷土絵葉書に映されていて、今では貴重な歴史的資料になっています。

それではこれから、①海(大分港)➡②陸(大分駅)、③空(大分空港)の順にご紹介させて頂きます。

まず初めに、大分市の海の玄関、大分港をご紹介します。大分の郷土絵葉書は明治40年(1907年)11月の嘉仁親王(後の大正天皇)の大分行啓から多く作られるようになりました。絵葉書の宛名面を見ると、通信欄のスペースの大きさの変遷から絵葉書が作られたおおよその年代がわかります。明治40年以前は宛名面に通信文を書くことは許されなかったのですが、歴史的には日露戦争(明治37年~38年:1904-5年)を契機として官製葉書以外の絵葉書が日本各地で作られるようになり、明治40年(1907年)からは宛名面の3分の1のスペースで通信欄が設けられたために裏の全面を使って写真を印刷することが可能になりました。

このため、私が所有しているほとんどの絵葉書も明治40年以降に作られたものになります。(※その後、現在の大分市上白木あたりから撮影された大分港(菡萏港:かんたん港)、中世から府内随一の名所として知られていた「笠結島」、「瓜生橋」、「現在の八幡、祓川の鉄橋」、「明治43年~大正4年に港の突堤、赤灯台と白灯台が設けられて拡張工事が完成した後の大分港」の郷土絵葉書と現在の姿を供覧。一部の絵葉書は現在流行しているAIによるカラー化でうまく着色できた画像も紹介。AIは海の景色の着色は海外でも豊富な経験があるせいか、得意のようです。)

大分駅は明治44(1911年)年に開業して、既に明治33年(1900年)に開業した大分と別府を結ぶ市電(別大電車)と共に、交通の要所となりました。昔から大分県民は鉄道やJRを利用することを「汽車で行く」と表現する習慣が残っていますが、これは歴史的に電車=別大電車と鉄道を分けていたことの名残かもしれないと思います。(※その後、明治の開業時から、大正、昭和戦前期、戦後、現在の大分駅の構内や前の広場の変遷を紹介。開業時から駅前の2本の楠は、「夫婦クスノキ」という愛称で県民から親しまれていた。

さらに電車通り(現在の中央通り)、二十三銀行(現在の大分銀行赤レンガ支店)、竹町通り、竹町通り2丁目の一丸デパートとその屋上から見た風景)、旧大分銀行本店➡大分貯蓄銀行、大分農工銀行(現在のみずほ銀行大分支店)などを紹介。)

大分川の舞鶴橋を渡ると、昭和13年(1938年)に完成した大分海軍航空隊の飛行場があり、戦後は昭和46年(1971年)に国東に移転されるまで、県都へのアクセスが最も良い空港として知られた旧大分空港がありました。(※以下、戦前の大分海軍航空隊から戦後の大分空港の郷土絵葉書を紹介。)なお、昭和19年(1944年)に公開された日本映画「雷撃隊出動」は大分海軍航空隊がロケ地になっています。

また、昭和アーカイブ戦後の昭和21年4月に米軍が航空隊の飛行場や空襲後の大分市街の様子を空撮を含めてカラー動画で紹介していますので、ご興味ある方は https://search.showakan.go.jp/ の検索画面で「大分」などと入力して見てみて下さい。

最後に、「風景今昔を未来の世代へ」という題名で、私が好きな高坂正堯さん(経済学者)の言葉『人間というのは、自分の一生でないことを考えることによって、結局のところ正しい判断ができる』や、医学の格言である『知らないものは見えない』、そして小林秀雄さんの『伝統は日に新たに救い出さなければ、無いものなのである』という3つの言葉をご紹介します。

私自身も風景今昔のスライドをお見せしてお話しを伺うことはとても楽しいですし、自分が生まれる前の郷土の姿を見て安心したりします。回想法にはそういった効果もあり、ご興味あればみなさまもぜひ楽しんでいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。(図6)